Lanciata con successo la costellazione HERMES Pathfinder dell’ASI

L’università italiana protagonista della missione HERMES Pathfinder dell’ASI, che rivoluziona l’astrofisica con nanosatelliti avanzati.

La costellazione HERMES Pathfinder dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è stata lanciata con successo in orbita grazie alla missione Transporter 13 di SpaceX. Il decollo è avvenuto alle 7:43 ora italiana dalla Vandenberg Space Force Base (VSFB) in California. I sei Cubesat della costellazione sono stati integrati su una piattaforma di rilascio ION della società D-Orbit, montata su un razzo Falcon 9. Posizionati su un’orbita eliosincrona tra i 500 e i 520 km di altitudine, con un’inclinazione di 97,44 gradi, i nanosatelliti verranno rilasciati uno al giorno a partire da circa una settimana dal lancio.

Finanziata in gran parte dall’ASI con il contributo tecnico e scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), del Politecnico di Milano (POLIMI) e dell’Università degli Studi di Cagliari (UNICA), la costellazione punta a rivoluzionare l’astrofisica multi-messaggero ad alta energia e a dimostrare l’efficacia dei nanosatelliti per missioni spaziali avanzate. I sei CubeSat 3U opereranno in triplette, rilevando e localizzando eventi astronomici imprevedibili come i lampi di raggi gamma e trasmettendo rapidamente i dati alla comunità scientifica.

“Il lancio di oggi segna un altro successo per la comunità spaziale italiana”, ha dichiarato Teodoro Valente, presidente dell’ASI. “Abbiamo ottenuto molti risultati a livello internazionale e sono particolarmente orgoglioso del ruolo di leadership dell’ASI in questa missione. HERMES rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo di satelliti Cubesat di piccole dimensioni, ma dal grande valore scientifico. L’obiettivo è testare il concetto di ‘sensore distribuito’ per validare l’efficacia di una piattaforma modulare, economica e scalabile per l’osservazione dello spazio”.

Il presidente dell’INAF, Roberto Ragazzoni, ha evidenziato l’innovazione del progetto: “Questa costellazione introduce un nuovo approccio alla ricerca scientifica, con piccoli satelliti che operano insieme come un telescopio grande quanto l’orbita su cui si trovano, con un diametro di quasi 14.000 km. Gli astronomi hanno già utilizzato tecniche simili, ma mai prima d’ora con satelliti di questa scala per sorgenti X e gamma, anche provenienti da altre galassie. Speriamo possa essere un modello per il futuro dell’osservazione cosmica”.

Anche il Politecnico di Milano ha avuto un ruolo centrale nel progetto. “Il nostro ateneo è stato determinante in diverse fasi, dalla progettazione all’integrazione dei satelliti, fino ai test ambientali finali”, ha sottolineato Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano. “Decisivo è stato il contributo del laboratorio ASTRA del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali (DAER), leader nella ricerca aerospaziale. Questo progetto dimostra ancora una volta l’eccellenza della nostra università nella ricerca e innovazione tecnologica, oltre alla capacità di creare sinergie strategiche per affrontare sfide ambiziose”.

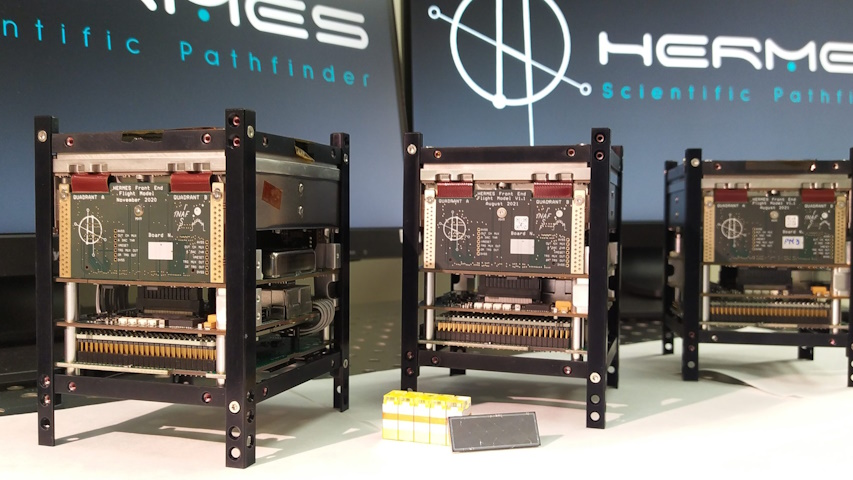

I sei satelliti HERMES Pathfinder sono stati sviluppati e assemblati presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali (DAER) del Politecnico di Milano, mentre i payload a raggi X/gamma sono stati progettati e calibrati presso l’INAF a Roma e la Fondazione Bruno Kessler a Trento. Il software di bordo è stato realizzato dall’Università di Tubinga. I test ambientali finali sono stati condotti dallo stesso Politecnico di Milano, sfruttando le sue strutture per la qualifica meccanica, oltre agli impianti di Thales Alenia Space a Gorgonzola (MI) e INAF Roma per i test in termo-vuoto.

La missione vanta anche collaborazioni internazionali di rilievo. Tre delle sei unità di volo sono state sviluppate all’interno del progetto HERMES-SP, finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea. Inoltre, la stazione di terra di Katherine, in Australia, è gestita dall’Università della Tasmania in collaborazione con l’INAF, l’Università di Melbourne e l’Università di Masaryk.

Grazie alle capacità di co-puntamento della costellazione, sarà possibile monitorare quasi l’intero cielo e inviare in pochi minuti alla comunità scientifica le coordinate degli eventi cosmici rilevati. Il sistema di comunicazione si basa su un collegamento continuo con la rete satellitare Iridium, le stazioni di terra dedicate e il centro di controllo missione (MOC) e scientifico (SOC). Il MOC, che gestirà le operazioni, è stato realizzato da ALTEC S.p.A. di Torino con finanziamenti dell’ASI, mentre il SOC è ospitato nello Space Science Data Center (SSDC) dell’ASI a Roma.

Due stazioni di terra supporteranno le operazioni: una è stata installata dal Politecnico di Milano nel laboratorio sperimentale dell’ateneo a Spino D’Adda (Cremona), mentre l’altra si trova a Katherine, in Australia.